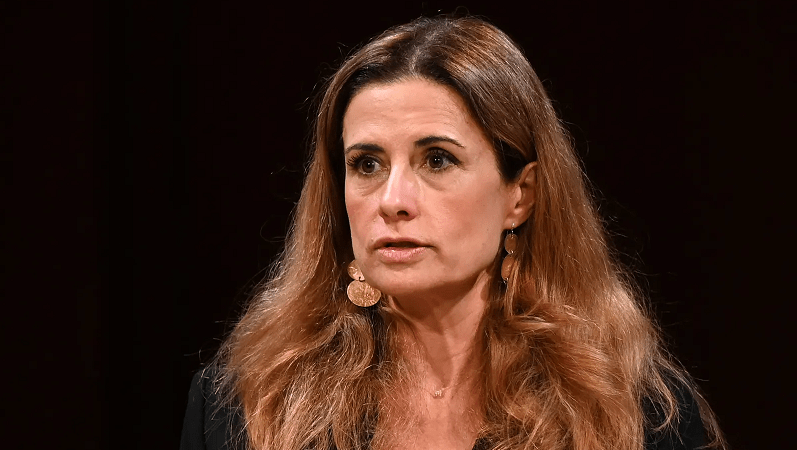

E’ certamente paradossale che il più famoso rotocalco di moda, Vogue, si faccia portavoce della decrescita. “E’ chiaro che l’unica via di uscita sia la decrescita”– titola a tutta pagina il 9 dicembre 2023, a corredo di una intervista a Livia Firth, imprenditrice e consulente nel mondo del fashion, fondatrice e director del progetto Eco-Age, specializzato in strategie aziendali sostenibili (l’intervista è a questo link).

Ma come può essere che un movimento che ha fatto dei consumi voluttuari, della obsolescenza indotta dalla pubblicità, degli sprechi… la sua ragione d’essere, venga ora invocato dagli imprenditori di uno dei settori industriali, l’alta moda del lusso, maggiormente responsabili degli stili di vita consumistici? Si tratta di uno scherzo – tipo il famoso inserto satirico Cuore -, oppure c’è qualche cosa su cui anche noi dovremmo riflettere seriamente, nel bene e nel male?

Nel bene. E’ certamente positivo che nel quadro delle iniziative del Green Deal europeo, in particolare del regolamento sull’Eco Design for Sustainable e della Sustaining Claims Directive, anche il settore della moda cominci ad interrogarsi. E Livia Firth – che ha anche collaborato con Oxfam – lo sta facendo bene. Le sue considerazioni sugli impatti ambientali e sociali della filiera del tessile sono complete e non fanno sconti. Così come giusti sono gli obiettivi che propone: messa al bando del lavoro schiavo, riduzione dei tessuti sintetici derivanti dal petrolio, riduzione degli scarti, controllo dei rifiuti e del commercio dell’usato verso i paesi poveri, riconoscimento del prezzo giusto di produzione (“Quando le cose costano così poco c’è sempre un’altra persona che paga per noi”) e no alla moda usa e getta (“Oggi compriamo a dei ritmi disgustosi”). Tutto bene, quindi? Una “moda sostenibile” è possibile?

Due mi sembrano le falle nel ragionamento della Firth (come, del resto, dell’intera “green economy”): non prendere in considerazione la logica del mercato nella sua interezza; non dire nulla sul ruolo della pubblicità come motore dell’economia della crescita (non solo nella moda).

Primo, le imprese industriali non riusciranno mai ad adottare un “modello di business” rispettoso dei diritti dei lavoratori (Human Right) e della sostenibilità ambientale (carrying capacity) finché rimarranno inserite in un sistema socioeconomico che richiede loro la massimizzazione delle rese produttive, del profitto e dell’accumulazione finanziaria. Anche la auspicata regolamentazione dei comportamenti delle imprese verrà sempre sconfitta se a vigere nel concreto sarà la legge del più forte sul mercato (tramite la competizione tra le imprese) e se anche le risorse degli stati (e dell’Unione Europea) continueranno a dipendere dai tassi di interesse e dai rendimenti finanziari dei capitali privati.

Secondo. Non ci sarà mai una vera e completa green economy (non solo decarbonizzazione e rispetto dei diritti fondamentali delle persone) senza una “green and just society”, ovvero senza una equa e condivisa decisione sull’uso delle risorse del pianeta, della loro destinazione per il benessere di tutti gli abitanti presenti e futuri del pianeta. Insomma, stabilire democraticamente, nell’interesse reciproco, cosa produrre, quanto, come, dove per soddisfare quali prioritari bisogni.

Non abbiamo nostalgia per le giacchette blu, tutte uguali, dell’era delle guardie rosse di MaoTse-tung . Né per qualsiasi altra divisa. Pensiamo che il vestirsi, il tatuarsi, lo spendere i propri soldi come meglio si crede, in modo diverso e fantasioso faccia parte della libertà di espressione del proprio essere. Non siamo modafobi. Ma pensiamo che la pubblicità (parte integrante dell’insieme dell’industria culturale hollywoodiana) sia non solo uno spreco osceno di ricchezza (sempre e comunque socialmente prodotta), ma un modo per manipolare le persone e indirizzare i loro comportamenti in direzione di un consumismo imitativo, finalizzato a perpetuare iniquità sociali e dissipazione di risorse naturali. No, pensiamo che l’unica moda sostenibile sia quella che diserta la moda veicolata dalla pubblicità (diretta e occulta).

Infine, una annotazione per noi, obiettori della crescita, decrescentisti di ogni genere. Dopo l’assalto al termine “sostenibilità” è iniziato anche a quello “decrescita”. Mi pare evidente che dovremmo alzare le nostre pretese; non accontentarci dei riconoscimenti, quantunque sinceri e comunque utili, e riuscire a praticare assieme e integrare più strettamente tutte le dimensioni ecologiche, culturali, economiche, sociali, antropologiche che completano l’essere umano. Serge Latouche chiude il suo ultimo lavoro (Lavorare meno, lavorare diversamente o non lavorare affatto, Bollati e Boringhieri, 2023) con questa frase: “anche la decrescita può essere definita un ecosocialismo”. Altri, come Timothée Parrique, sono giunti a proporre un “comunismo decrescente”. Insomma, la decrescita non è meno di una rivoluzione!